Hier soir, dans la lumière vacillante d’un Paris automnal, une foule recueillie s’est réunie pour saluer la mémoire d’un homme dont la voix continue de résonner dans les fondements de notre République. La panthéonisation de Robert Badinter, ce 9 octobre 2025, marque une reconnaissance solennelle et profondément symbolique : celle d’un parcours jalonné par le droit, par la justice, et par une infatigable volonté de protéger la dignité humaine. Si la France s’est fort naturellement souvenue de l’abolition de la peine de mort – combat emblématique de l'ancien Garde des Sceaux – elle a aussi, parfois plus discrètement, ravivé le souvenir d’une autre avancée majeure que nous lui devons : la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui a transformé durablement le sort des victimes d'accidents de la circulation.

Il n’est pas exagéré de dire que cette loi, bien que moins médiatisée que celle portant sur la peine capitale, a marqué pour autant un tournant décisif dans le quotidien de milliers de citoyens. Elle a rééquilibré les rapports de force entre les particuliers et les compagnies d’assurance, et surtout, elle a offert une meilleure protection aux personnes souvent laissées pour compte dans la brutalité des sinistres routiers. Dans l’élan de reconnaissance nationale qui a entouré cette entrée de Robert Badinter au Panthéon ce jeudi 9 octobre 2025, il est juste et nécessaire de revenir sur cette autre part de son héritage.

Une cérémonie empreinte d’émotion et d’histoire

À l’intérieur du Panthéon, les voûtes silencieuses ont accueilli les paroles d’un chef de l’État ému, les notes d’une chanson engagée, et les regards d’une famille digne et discrète. C’est au rythme des hommages que la figure de Robert Badinter a été saluée, non seulement comme ministre, mais comme conscience morale.

Devant sa famille — son épouse et philosophe Élisabeth Badinter, et leurs enfants Benjamin, Simon et Judith — les mots ont été pesés avec justesse. Emmanuel Macron a notamment évoqué cette voix si reconnaissable, capable de porter les fondements de l’État de droit avec passion. Il a rappelé que Robert Badinter n’a cessé de défendre l’idée d’une justice humaine, non vengeresse, éclairée par la raison et par la compassion.

Dans les travées, les invités ont entendu Julien Clerc chanter « L’Assassin assassiné », une œuvre inspirée par la célèbre plaidoirie de Badinter contre la peine de mort. Mais au-delà de cette œuvre fondatrice, d’autres engagements, souvent plus silencieux, ont été évoqués ça et là dans le sillon de son entrée au Panthéon. Parmi eux et qui nous intéresse en premier lieu sur ce site Internet comme vous le savez, son action en faveur des droits des victimes et son initiative portée en 1985 pour réformer en profondeur l’indemnisation des personnes touchées par les accidents de la route.

Loi Badinter 1985, le contexte d’une loi née de la volonté de justice

Lorsqu’en 1985, Robert Badinter présente ce texte au Parlement, il est déjà auréolé d’un certain respect dans les milieux juridiques. Pourtant, c’est une toute autre facette de son engagement qui s’exprime dans ce projet. À travers la loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, il souhaite répondre à une situation profondément déséquilibrée : celle où les victimes d’accidents de la route doivent faire face à des compagnies d’assurance bien mieux armées qu’elles, tant financièrement que juridiquement.

À cette époque, les contentieux liés aux accidents sont souvent longs, techniques et défavorables aux victimes, en particulier les plus modestes. La loi vise à simplifier les procédures, accélérer les indemnisations, et surtout, à réaffirmer un principe fondamental : celui de la protection des victimes, quelles que soient les circonstances de l'accident.

Robert Badinter, alors ministre de la Justice, souhaitait aussi redonner à l’État un rôle actif dans la régulation des rapports entre victimes et assureurs. Il fallait créer un socle législatif stable, prévisible, mais aussi empreint de l'esprit de justice que l’on reconnaît dans l’ensemble de ses actions politiques.

Loi Badinter 1985 : une loi structurante pour le droit des victimes d'accident

Adoptée le 5 juillet, la loi Badinter 1985 s’est imposée comme une référence incontournable pour tous les praticiens du droit intervenant dans le domaine des accidents de la circulation, vous pouvez en croire maître Régley. Elle a posé des principes clairs, souvent favorables aux victimes, rompant avec une tradition jurisprudentielle parfois trop rigide ou trop technique.

La loi s’applique à tous les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un scooter ou d’un camion. Elle couvre également les remorques et semi-remorques, mais exclut les chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L’un des grands apports de cette loi réside dans la définition d’une catégorie de personnes protégées :

- les piétons,

- les cyclistes,

- les passagers.

Ces victimes bénéficient d’une indemnisation quasi systématique, sauf dans des cas exceptionnels, comme la faute inexcusable, et encore, sous des conditions très strictes.

La protection renforcée des victimes vulnérables

Dans l’esprit de Robert Badinter, toute personne heurtée par un véhicule motorisé devait pouvoir obtenir réparation sans entrer dans un combat procédural. C’est pourquoi la loi accorde une protection renforcée aux victimes les plus fragiles.

Le piéton heurté par un véhicule est indemnisé dans la quasi-totalité des cas. Il ne peut lui être opposé une faute que si celle-ci est non seulement inexcusable, mais également la cause exclusive de l’accident. Une exigence très élevée, qui montre la volonté de protéger la victime plutôt que de chercher à diminuer sa compensation.

Il en va de même pour le cycliste et pour le passager. Tous sont assimilés à des victimes « protégées ». Même en cas de comportement fautif, la loi prévoit une indemnisation totale si la victime est mineure de moins de 16 ans, âgée de plus de 70 ans, ou atteinte d’un taux d’invalidité supérieur à 80 % au moment des faits.

La seule exception absolue concerne la recherche volontaire du dommage, comme dans les tentatives de suicide. En dehors de ces hypothèses, la loi Badinter sur l'indemnisation garantit une réparation intégrale du préjudice.

Une attention particulière à la situation du conducteur

La situation du conducteur victime d’un accident est différente. Il ne fait pas partie, juridiquement, des personnes protégées au sens strict de la loi. Toutefois, la loi Badinter n’exclut pas son indemnisation, bien au contraire. Elle repose ici sur une logique de responsabilité plus nuancée.

Le conducteur peut être indemnisé, mais une faute de conduite peut réduire, voire supprimer ses droits à réparation. Encore faut-il que cette faute soit directement liée à la survenance de l’accident et de ses conséquences. Un simple excès de vitesse, par exemple, ne suffit pas à exclure toute indemnisation s’il n’est pas établi qu’il a causé l'accident.

C’est dans ce cadre que l’intervention d’un avocat en dommage corporel prend tout son sens. Il s’agit de démontrer que la faute invoquée par l’assureur n’est pas fondée, ou que son lien avec le dommage est incertain. Des arguments techniques, souvent appuyés par des expertises en accidentologie, peuvent venir soutenir les droits de la victime.

Le rôle central de l’assureur et du FGAO

La loi prévoit que c’est l’assureur du véhicule responsable qui doit indemniser la victime. L’auteur de l’accident ne paie donc pas directement, ce qui permet une exécution rapide et plus sécurisée des indemnisations. En pratique, une fois le responsable identifié, son assurance est sollicitée.

Lorsque le responsable n’est pas assuré, c’est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) qui prend le relais. Ce dispositif garantit que aucune victime ne soit abandonnée, même lorsque l’auteur du dommage est insolvable ou inconnu. Le recours au FGAO impose toutefois un certain formalisme. Les délais sont stricts, et la procédure demande une vigilance accrue. Là encore, l’assistance d’un avocat en défense des victimes de la route est vivement recommandée pour ne pas perdre le bénéfice de cette protection.

Des délais clairs pour éviter les lenteurs

L’un des objectifs de la loi Badinter était d’éviter les délais injustifiés. Elle impose donc aux compagnies d’assurance des délais stricts pour répondre et indemniser les victimes. Trois mois pour répondre à une demande, huit mois après l’accident pour proposer une indemnisation provisoire, cinq mois à compter de la consolidation pour verser les montants définitifs.

En cas de non-respect de ces délais, des dommages et intérêts de retard peuvent être prononcés à l’encontre de l’assureur. Ce dispositif contraignant a permis, depuis des années, de fluidifier le traitement des dossiers et de réduire la souffrance des victimes laissées sans réponse.

L’héritage d’une vision du droit au service des plus faibles

La loi Badinter de 1985 est bien plus qu’un texte technique. Elle incarne une philosophie de la justice que Robert Badinter a défendue tout au long de sa vie : celle d’un droit au service de la personne, et non des intérêts dominants.

En permettant à des milliers de victimes d’être reconnues, indemnisées, respectées, cette loi continue d’agir, elle est la manifestation concrète d’un idéal profondément républicain : celui d’un État de droit attentif à celles et ceux qui souffrent, même dans les circonstances les plus ordinaires de la vie.

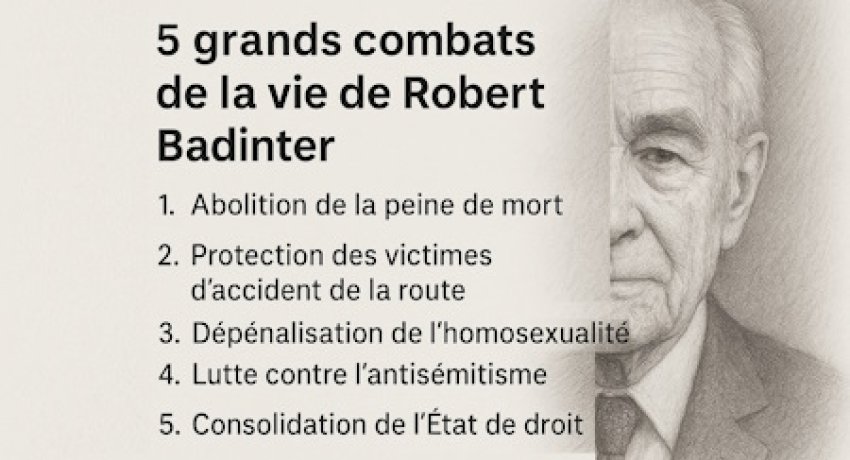

Alors que la République honore Robert Badinter avec cette panthéonisation, il est essentiel de se rappeler que son action ne s’est pas arrêtée aux grands discours. Elle s’est aussi exprimée dans ces textes, dans ces réformes, dans ces combats qui, chaque jour, protègent des anonymes. Et si la France lui doit notamment d’avoir tourné la page de la peine capitale, elle lui doit aussi d’avoir offert à ses citoyens une justice plus équitable que vous pouvez retrouver ci-dessous avec 5 de ses grands combats.