Comme vous le savez si vous avez l'habitude de lire ce site Internet, lorsqu'une personne est victime d’un accident de la route, les conséquences ne se limitent pas à des dommages physiques ou matériels. Il arrive que les répercussions affectent profondément la trajectoire personnelle, professionnelle et même éducative de la victime, ce que nous allons détailler ici. Parmi les différents types de préjudice consécutifs à un accident, on trouve le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Ce dernier touche particulièrement les jeunes victimes, mais également toutes les personnes engagées dans un parcours de formation ou de reconversion professionnelle.

Ce poste de préjudice, bien que parfois méconnu, mérite toute l’attention des victimes et de leurs conseils, car il peut altérer durablement un projet de vie. L’enjeu est de réparer les atteintes portées à l’évolution scolaire, universitaire ou professionnelle, de reconnaître les efforts interrompus, et d’indemniser les pertes de chances ou les retards dans l’accès à un diplôme ou à un emploi.

L'accompagnement d'un avocat en réparation du dommage corporel est souvent indispensable pour faire valoir ce type de préjudice, tant son évaluation peut s’avérer complexe et sa démonstration exigeante et tant son caractère plus difficilement palpable augmente sa propension à être mis de côté lors de l'évaluation des préjudices subis par la ou les victimes.

Définition du préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Avant d’aborder les modalités d’évaluation et d’indemnisation, il est nécessaire de comprendre ce que recouvre précisément ce préjudice. Le droit français, notamment à travers la nomenclature Dintilhac, reconnaît ce poste spécifique de réparation dans le cadre d’un dommage corporel.

Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation désigne l’ensemble des conséquences qu’un accident peut avoir sur le parcours éducatif ou de formation d’une victime. Cela inclut les interruptions de scolarité, les redoublements, les abandons de cursus, les changements d’orientation imposés par la perte de capacités physiques ou cognitives, ou encore le renoncement à une ambition initiale. Ce préjudice peut également concerner un adulte suivant une formation professionnelle, une reconversion ou un stage d’apprentissage.

Il ne s’agit pas uniquement de quantifier une perte financière liée à une année d’étude manquée. Il s’agit aussi de prendre en compte les conséquences humaines et sociales d’un projet suspendu, modifié ou empêché par l’accident. C’est donc un préjudice personnel qui reflète les entraves portées à l’épanouissement de la victime dans le cadre de son parcours éducatif ou professionnel.

Les victimes concernées par ce type de préjudice

Comme dit, ce préjudice ne touche pas uniquement les enfants ou les étudiants. En réalité, toute personne engagée dans une démarche de formation peut être concernée, quel que soit son âge ou son statut. Ainsi, un salarié en formation continue, une personne en reconversion, un stagiaire en alternance ou un apprenti peut également subir un préjudice de formation suite à un accident.

- Chez les enfants ou adolescents, l’impact est souvent visible rapidement : arrêt de la scolarité, hospitalisation, scolarité à domicile, impossibilité de passer un examen, redoublement, voire réorientation forcée. Le traumatisme peut aussi être psychologique, avec une perte de motivation ou une difficulté à se réinsérer dans le rythme scolaire après une longue période d'absence.

- Chez les adultes, le préjudice peut se traduire par l’impossibilité de suivre une formation prévue, de valider des compétences nécessaires à une évolution professionnelle, ou de s’inscrire à un concours. Cela engendre parfois un blocage durable pour accéder à un emploi ou à une promotion.

Ce poste de préjudice reflète donc une atteinte à l’avenir de la victime, et à sa capacité de construire ou poursuivre un projet personnel et professionnel.

Les éléments nécessaires pour établir ce préjudice scolaire ou de formation

Pour que ce préjudice soit reconnu et indemnisé, il est nécessaire de le démontrer de manière objective. Cela passe par la réunion d’un certain nombre de pièces justificatives et d’éléments de preuve qui permettront de mettre en lumière l’impact réel de l’accident sur le parcours de la victime.

Il convient tout d’abord de fournir des documents attestant du parcours suivi ou envisagé avant l’accident : certificats de scolarité, inscriptions universitaires, attestations de stages ou de formations, courriers d’acceptation à des concours, etc. Ces pièces permettent de situer la victime dans son parcours éducatif ou professionnel avant la survenance du fait dommageable.

Il faudra ensuite établir le lien entre l'accident et la rupture ou la modification de ce parcours. Cela implique souvent des certificats médicaux précisant l’incapacité temporaire ou définitive de la victime à suivre sa formation, ou encore des expertises médicales détaillant les séquelles et leurs conséquences sur les capacités cognitives, physiques ou psychologiques.

L’assistance d’un avocat dans les accidents de la route est ici précieuse pour constituer un dossier solide et faire valoir ce poste de préjudice devant les assureurs ou les juridictions compétentes.

L’évaluation du préjudice PSU et ses particularités

L’évaluation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ne répond pas à une formule mathématique stricte. Elle repose essentiellement sur une approche individualisée, tenant compte de la situation personnelle de la victime, de son âge, de son niveau d’études, de son projet professionnel et des conséquences spécifiques de l’accident.

Un élève qui a dû redoubler une classe en raison d’un accident peut se voir reconnaître un préjudice lié à la perte d’une année scolaire. Un étudiant ayant dû abandonner son cursus pourra être indemnisé pour la perte de l’accès à un diplôme et pour la perte de chance d’exercer un métier envisagé. Un adulte empêché de terminer une formation qualifiante pourra quant à lui obtenir une réparation pour le retard ou le blocage dans sa progression professionnelle.

Dans certains cas, il s’agit aussi d’indemniser le coût supplémentaire d’une formation réorientée, les frais engagés pour un soutien scolaire à domicile, ou encore les difficultés d’adaptation à un nouvel environnement éducatif. Le préjudice peut donc revêtir une dimension matérielle et morale, et son indemnisation doit en refléter toutes les composantes.

Le rôle de l'expertise médicale et des différents sapiteurs

Comme pour les autres postes de préjudice, l’expertise médicale joue un rôle central dans la reconnaissance du PSU. Elle permet de déterminer si les séquelles de l’accident ont eu ou auront un impact sur la capacité de la victime à suivre son parcours. L’expert médical, doit se prononcer de manière argumentée sur la compatibilité des séquelles avec les exigences physiques ou intellectuelles du cursus concerné.

Il n’est pas rare que l’expertise s’appuie aussi sur une évaluation neuropsychologique, notamment lorsque des troubles cognitifs ont été identifiés après un traumatisme crânien. Dans ce cas, l’évaluation portera sur les capacités de concentration, de mémorisation, de raisonnement, ou encore sur l’impact émotionnel du traumatisme. Dans ce cas de l'évaluation neuropsychologique, la démarche d'indemnisation s'appuiera sur l'avis d'un sapiteur médical et même de sapiteurs au sens large, le terme désignant rappelons-le l'avis d'experts de n'importe quelle discipline et pas nécessairement d'une discipline médicale. Ici les sapiteurs pourront être des enseignants, conseillers d’orientation, formateurs ou psychologues scolaires qui pourront être amenés à fournir des attestations utiles pour démontrer la rupture ou la modification du projet éducatif de la victime. Leurs témoignages apportent une vision concrète et humaine des conséquences de l’accident dans le cadre scolaire ou universitaire.

Ces éléments réunis permettent de construire une argumentation rigoureuse, indispensable pour faire reconnaître et chiffrer correctement le préjudice scolaire ou universitaire.

Les incidences sur l’avenir professionnel

L’un des aspects les plus sensibles de ce type de préjudice réside dans ses répercussions à long terme. Lorsqu’un jeune adulte est empêché d’obtenir un diplôme ou d’achever une formation, cela peut affecter toute sa trajectoire professionnelle. Le retard d’entrée dans la vie active, la nécessité de revoir à la baisse ses ambitions, ou le besoin d’envisager une carrière différente sont autant de conséquences lourdes.

De la même manière, lorsqu’un salarié en reconversion ou en montée en compétence ne peut valider un parcours, il risque de se retrouver dans une situation de stagnation professionnelle, voire de perte d’emploi. Le préjudice de carrière devient alors une composante indirecte mais bien réelle du préjudice de formation.

Il est donc important d’anticiper ces effets et de les intégrer dans l’évaluation globale du dommage. Les juridictions prennent généralement en compte les éléments objectifs d’une perte de chance : difficulté d’accès à un métier, baisse de rémunération future, perte de mobilité professionnelle. L’indemnisation peut ainsi couvrir non seulement les frais liés à la formation inachevée, mais également les pertes financières projetées sur plusieurs années.

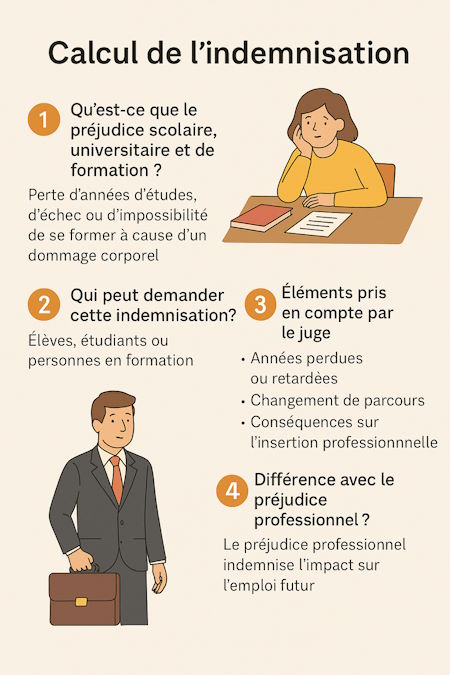

Calcul du préjudice scolaire, universitaire ou de formation : quelle indemnisation ?

La reconnaissance du préjudice scolaire, universitaire ou de formation est une chose, mais vous vous demandez peut-être comment ce préjudice peut être calculé ? C'est complexe et comme toujours ou presque dépendant de la situation. En effet, qu'il s'agisse de préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, de nombreux paramètres comme ici l'âge et la condition au moment de la survenance de l'événement entrent en considération pour la calcul de l'indemnisation.

Les critères retenus par les juridictions

- Le premier élément considéré est le nombre d’années perdues ou retardées. Cela concerne les périodes pendant lesquelles la victime n’a pas pu suivre sa scolarité ou sa formation à cause de son état de santé. Cette perte peut être directe (année redoublée ou annulée), ou indirecte (reprise à temps partiel, avec une baisse de rendement ou une orientation dégradée).

- Le second critère est le niveau scolaire ou universitaire atteint au moment de l’accident. Plus le niveau est élevé, plus les conséquences d’une interruption sont susceptibles d’être lourdes, notamment en termes de spécialisation ou de débouchés professionnels.

- La réorientation imposée est également prise en compte. Si la victime a dû abandonner un parcours initialement prévu à cause de séquelles physiques ou neurologiques, elle peut être indemnisée pour la perte de cette voie, surtout si elle visait une profession exigeant des aptitudes devenues inaccessibles.

- Enfin, les conséquences sur l’insertion professionnelle future sont examinées. L’impact d’un parcours chaotique ou d’un abandon de cursus peut affecter durablement les chances d’emploi, la qualité du travail accessible ou le niveau de rémunération envisagé. Ce glissement peut se répercuter à la fois sur le préjudice scolaire et sur le préjudice professionnel, qui, bien qu’ils soient distincts, sont parfois étroitement liés.

L’absence de barème officiel

Il est important de souligner qu’il n’existe aucun barème national pour l’indemnisation du préjudice scolaire ou universitaire. L’évaluation repose donc sur les pièces médicales et scolaires (les attestations de formation, les certificats d’interruption, les bulletins scolaires, etc.) mais aussi et surtout sur l'appréciation du juge de la réalité du préjudice. La jurisprudence joue un rôle fondamental dans l’indemnisation. Les montants accordés varient d’une cour d’appel à une autre, même si des tendances générales se dégagent en fonction de l’âge, du niveau d’étude, de la durée d’interruption et du projet professionnel initial.

Qui dit appréciation dit, encore plus, qu'il est essentiel de recourir à un avocat en réparation du dommage corporel pour faire valoir pleinement le préjudice de manière rigoureuse et convaincante.

Les montants attribués dans la pratique

Même s’il n’existe pas de grille unique, les pratiques judiciaires permettent de dégager des fourchettes indicatives selon les types de préjudices éducatifs constatés.

- Pour une année scolaire perdue à cause d’un accident, les montants accordés peuvent aller de quelques milliers d’euros à des sommes plus importantes si plusieurs années ont été compromises. Le préjudice est alors envisagé comme une perte de chance dans le parcours d’acquisition des compétences et des diplômes.

- Lorsque ce sont des études supérieures qui ont été interrompues, voire abandonnées, les indemnités sont généralement plus élevées, notamment si l’étudiant visait un métier à haute responsabilité ou à forte spécialisation, comme dans le domaine médical, juridique ou scientifique.

- Enfin, si la victime démontre que sa carrière professionnelle a été compromise dès la formation initiale, une partie de la réparation sera intégrée au préjudice professionnel ou au préjudice économique, ces postes venant s’ajouter à celui de la formation. Cela concerne par exemple un futur ingénieur devenu inapte à exercer ou un étudiant en médecine réorienté vers un cursus sans débouché comparable.

La distinction entre préjudice scolaire et préjudice professionnel

Il est fréquent que les victimes ou leurs proches aient du mal à distinguer ce qui relève du préjudice scolaire et ce qui relève du préjudice professionnel. Pourtant, il s’agit de deux postes bien distincts dans la nomenclature Dintilhac, et chacun doit être évalué séparément pour que la victime ne soit pas lésée une seconde fois.

Le préjudice scolaire ou universitaire porte exclusivement sur la période de formation. Il indemnise la perte de temps, le changement de projet, la souffrance liée à l’échec ou à la rupture d’un parcours. Il s’agit donc d’un préjudice personnel, attaché à la construction de soi à travers l’apprentissage.

Le préjudice professionnel, en revanche, vise à réparer les conséquences sur la carrière de la victime. Il couvre la perte de gains futurs, la baisse de salaire, la perte de chance d’évolution, etc.

Les deux préjudices peuvent (et le cas échéant doivent !) donc être cumulés lorsque l’accident a perturbé la formation puis empêché ou limité l’entrée sur le marché du travail. Il est alors essentiel de bien documenter les deux périodes pour obtenir une indemnisation complète et cohérente. En somme, l’indemnisation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation repose sur une approche individualisée, sans barème strict, mais avec des principes reconnus. Son évaluation demande une parfaite maîtrise des enjeux médicaux, pédagogiques et juridiques.

L'accompagnement juridique pour obtenir réparation

Faire reconnaître un préjudice scolaire, un préjudice universitaire ou un préjudice de formation ne va pas de soi, surtout quand l'assurance de la partie en charge de l'indemnisation cherche à faire des économies au détriment de la victime. Pour que ce poste de préjudice ne soit pas oublié dans l'indemnisation, il faut une construction argumentée, fondée sur des preuves tangibles, une expertise médicale adaptée, et parfois une bonne dose de pugnacité.

Encore une fois vous l'aurez compris, le recours à un avocat en indemnisation d’accident de la route est essentiel à ce stade. Il faut pouvoir s'appuyer sur un professionnel qui dispose des compétences nécessaires pour identifier les bons postes de préjudice, constituer un dossier solide, solliciter les expertises pertinentes, et défendre les droits de la victime devant les juridictions civiles ou pénales.

L’avocat pourra également négocier avec les compagnies d’assurance et veiller à ce que le préjudice de formation ne soit pas ignoré ou minimisé, ce qui arrive fréquemment en l’absence d’une représentation efficace.

Le combat pour faire reconnaître le PSU est souvent long et délicat, mais il est indispensable pour permettre à la victime de se reconstruire, d’envisager l’avenir avec des perspectives réalistes, et d’obtenir une indemnisation adaptée à son préjudice scolaire, universitaire ou de formation.